Diffusion : 10 novembre 2023

Dans cette page :

Qu’est-ce que la surmortalité?

La surmortalité au Québec de 2020 à 2022

Qu’est-ce que la surmortalité?

Comme les enjeux liés au dépistage de la COVID-19 peuvent nuire à la comparabilité des situations sanitaires d’un endroit à l’autre, l’analyse de l’excès de mortalité, ou surmortalité, s’est imposée comme l’approche permettant la meilleure comparaison des conséquences sanitaires de la pandémie (ONS 2020; Kontis et coll. 2020; Islam 2022). Lors d’une période de crise, l’écart entre le nombre de décès observé, toutes causes confondues, et le nombre normalement attendu en l’absence de perturbations permet d’estimer l’effet net de cette crise sur la mortalité (voir l’encadré Méthodologie au bas de la page).

Le résultat de ce type d’analyse doit être interprété comme le bilan net de l’ensemble des conséquences de la pandémie sur les décès, y compris l’effet direct (mortalité due à la COVID-19) et les effets indirects, qu’ils soient positifs ou négatifs (baisse de certaines causes de décès, hausse d’autres causes en raison, par exemple, du délestage ou de l’isolement, effets compensatoires liés au devancement de certains décès, etc.). D’autres facteurs indépendants de la pandémie peuvent également contribuer à la surmortalité, par exemple une canicule. L’analyse de surmortalité ne remplace donc pas l’examen des causes de décès détaillées, mais elle s’avère pertinente en raison de la causalité parfois imprécise, multiple ou inconnue des décès.

Bien que la surmortalité soit un indicateur très approprié pour le suivi en continu de la mortalité et pour les comparaisons internationales, son résultat peut être influencé par la structure par âge et par le niveau de mortalité normal des populations comparées. L’analyse des fluctuations de l’espérance de vie permet de faire un bilan encore plus précis des conséquences de la pandémie (Islam et coll. 2021; Scholey et coll. 2022), mais les données nécessaires à ce type d’analyse ne sont généralement disponibles que sur une base annuelle. À cette fin, un graphique permettant de suivre l’évolution récente de l’espérance de vie au Québec et dans certains pays comparables est mis à jour régulièrement par l’ISQ.

La surmortalité au Québec de mars 2020 à décembre 2022

En remontant le fil des événements depuis le début de la pandémie de COVID-19, on observe que la surmortalité a atteint un sommet historique de 57 % au plus fort de la première vague, au printemps 2020. En 2021, après un début d’année encore touché par la surmortalité liée à la deuxième vague, une situation de sous-mortalité (nombre de décès inférieur à celui attendu) a été observée au Québec jusqu’à la mi-année environ. Le deuxième semestre de 2021 a affiché une mortalité généralement supérieure aux niveaux attendus, si bien que sur l’ensemble de l’année 2021, le Québec a enregistré une légère sous-mortalité (– 0,9 %).

Au tout début de 2022, lors de la cinquième vague, la surmortalité a atteint un pic de 26 %, suivi d’un épisode de sous-mortalité qui a duré jusqu’au début avril 2022. Un pic de surmortalité de 16 % a été observé dans la semaine du 8 au 14 mai 2022, mais ce pic est associé à une vague de chaleur, exceptionnelle pour ce moment de l’année. Après un court retour à la normale, la surmortalité s’est maintenue à des niveaux statistiquement significatifs de juillet 2022 à décembre 2022. Si les niveaux oscillaient autour de 10 % en juillet et août 2022, ils ont augmenté pour atteindre 24 % en décembre 2022. L’année 2022 s’est terminée avec 8,8 % plus de décès qu’attendu, un niveau bien supérieur à celui de 2021, mais semblable à celui des dix mois de 2020 touchés par la pandémie (9,6 %). Si on tient compte des données allant jusqu’au 31 décembre 2022, le bilan de surmortalité cumulé du Québec depuis mars 2020 s’établit à 5,6 %, soit environ 11 200 décès de plus que le nombre normalement attendu en l’absence de perturbations.

Au Québec, les épisodes de surmortalité ont coïncidé avec les vagues de décès liés à la COVID-19 (voir Bilan démographique 2023 – page 56 (PDF)). La même correspondance temporelle a généralement été observée ailleurs dans le monde, mais dans la plupart des pays, la surmortalité a été plus élevée que le nombre de décès attribués à la COVID-19, parfois par une très forte marge (Karlinsky et Kobak 2021). Au Québec, par contre, la surmortalité a généralement été inférieure ou égale au nombre de décès attribués à la COVID-19, sauf lors du deuxième semestre de 2022. Cette période marque en effet l’arrivée d’une surmortalité supérieure aux décès attribués à la COVID-19, ce qui peut s’expliquer, en totalité ou en partie, par le retour de la grippe et d’autres virus respiratoires. Au total, de mars 2020 à décembre 2022, on recense environ 16 900 décès attribués à la COVID-19, comparativement à 11 200 décès excédentaires.

Une surmortalité inférieure au nombre de décès attribués à la COVID-19 a été observée dans d’autres États (France, Belgique et Allemagne, notamment), mais rappelons que c’est plutôt la situation inverse qui s’est produite dans la plupart des régions du monde, notamment dans le reste de l’Amérique du Nord. Les comparaisons internationales fondées sur la surmortalité sont donc susceptibles de donner un classement des pays différent de celui obtenu à partir de comparaisons fondées sur les décès attribués à la COVID-19.

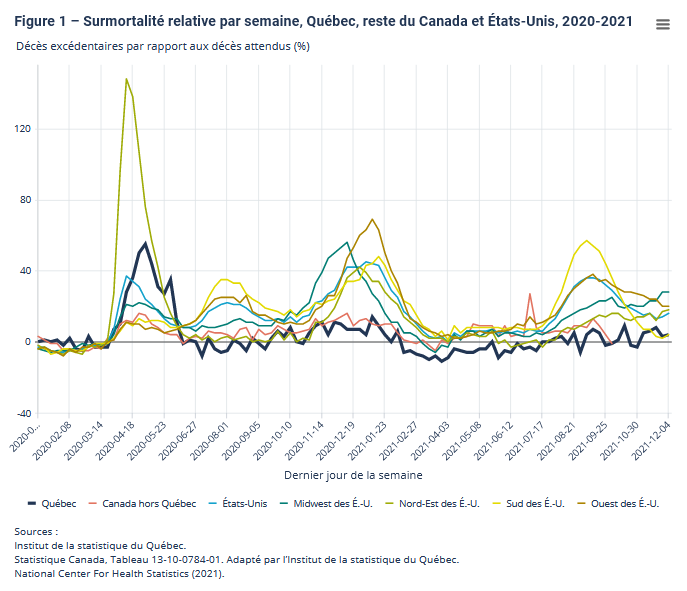

La surmortalité dans le reste du Canada et aux États-Unis

Afin de mettre en perspective la surmortalité observée ici, les résultats pour le Québec peuvent être comparés aux estimations équivalentes pour le reste du Canada (Statistique Canada 2023) et les États-Unis (NCHS 2023). Selon les données de Statistique Canada, la surmortalité cumulée de mars 2020 à décembre 2022 dans le Canada hors Québec (10,9 %) est environ deux fois plus élevée que celle au Québec (5,6 %). Au cours de cette période, c’est en Alberta (14,0 %), en Saskatchewan (15,1 %) et en Colombie-Britannique (15,1 %) que la surmortalité a été la plus élevée. La première vague a frappé plus fortement le Québec, mais la surmortalité s’y est ensuite maintenue à un niveau généralement plus bas que dans les autres régions du Canada, à l’exception des provinces de l’Atlantique, où la surmortalité est restée généralement faible.

Certaines régions des États-Unis ont connu des premières vagues beaucoup plus fortes que le Québec, notamment l’État et la ville de New York, le New Jersey, le Connecticut et le Massachusetts. Pris globalement, le Nord-Est américain a enregistré un sommet de surmortalité (153 %) près de trois fois plus élevé que celui du Québec (57 %) lors de la première vague. Du début de la pandémie au 31 décembre 2022, la surmortalité cumulée aux États-Unis (15,8 %) a été environ trois fois plus élevée que celle au Québec (5,6 %).

Ailleurs dans le monde

En l’absence de données pour tous les pays du monde, il est difficile d’établir le bilan mondial précis de la surmortalité liée à la pandémie, mais selon le modèle du journal The Economist, on compterait entre 16 et 26 millions de décès excédentaires de mars 2020 à décembre 2022, en tenant compte d’une certaine part d’incertitude (The Economist 2023).

Parmi les pays ou les territoires pour lesquels des données sont disponibles, 125 sont inclus dans le World Mortality Dataset, une ressource visant à regrouper les données de mortalité mensuelles ou hebdomadaires pour un maximum de pays. Les estimations de surmortalité qui découlent de ces données semblent indiquer que l’Amérique latine a été la région la plus touchée par la pandémie; en effet, ce sont l’Équateur, le Pérou, le Mexique et la Colombie qui affichent les plus forts niveaux de surmortalité cumulée de mars 2020 à décembre 2022.

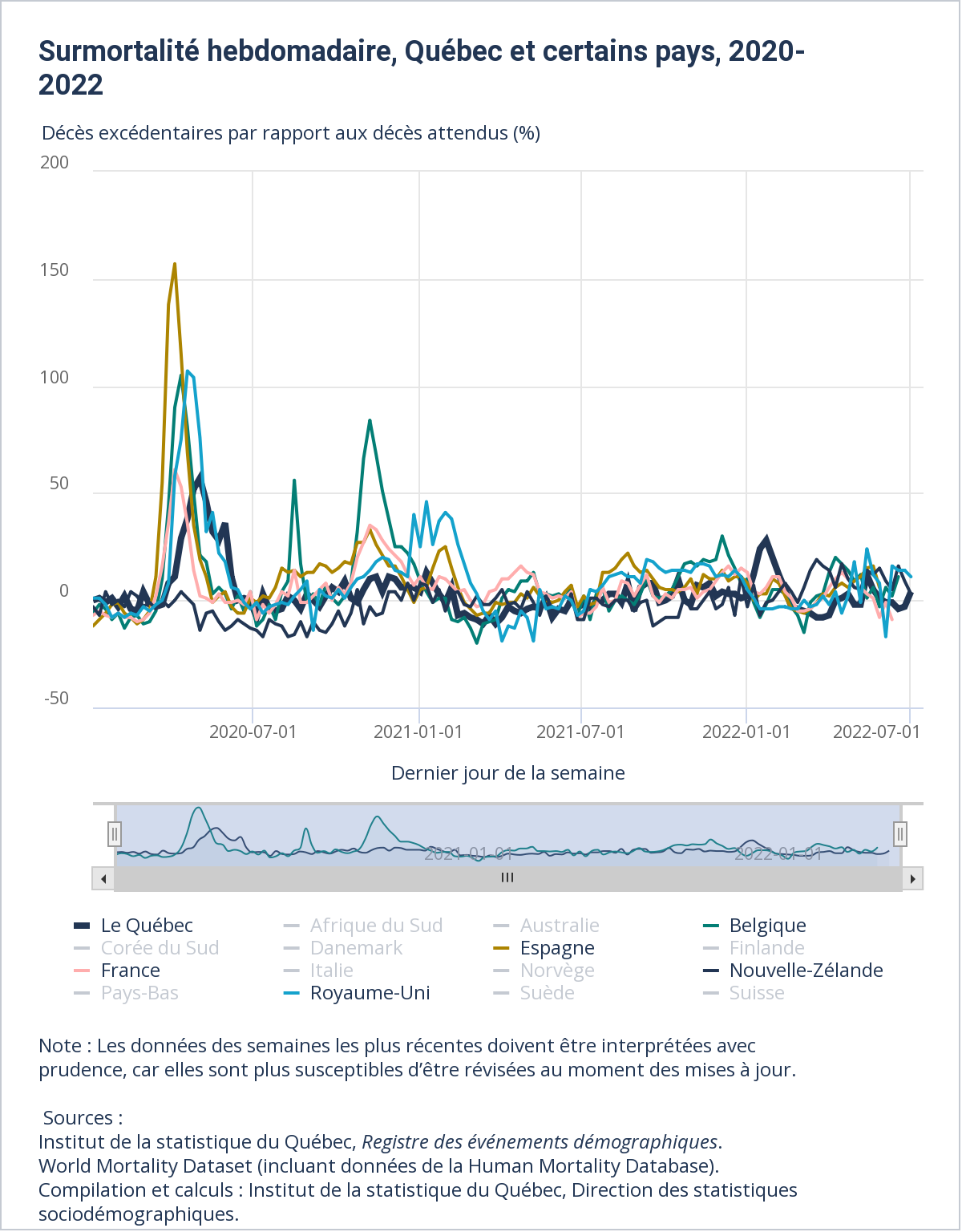

On peut comparer les résultats du Québec à ceux d’une sélection de pays présentant différents cas de figure en matière de surmortalité. Depuis le début de la pandémie, la surmortalité cumulée au Québec (5,6 %) est plus faible que celle de la plupart de ces pays; seuls le Danemark (3,2 %) et la Nouvelle-Zélande (– 0,3 %) affichent des niveaux inférieurs. Si on tient compte de la marge d’incertitude d’environ +/– 1 % qui entoure ces estimations, plusieurs autres pays sont à égalité statistique avec le Québec. Le site Our World in Data, géré par un groupe de recherche de l’Université d’Oxford, permet de visualiser d’autres estimations comparables pour plusieurs pays.

Voir le graphique

Surmortalité hebdomadaire, Québec et certains pays, 2020-2023

Les décès normalement attendus sont estimés d’après le cycle saisonnier des années passées et la tendance prépandémique de l’évolution des décès. Cette tendance permet de tenir compte de l’évolution démographique, et plus particulièrement du vieillissement de la population qui tend à faire augmenter le nombre de décès d’une année à l’autre. La surmortalité, si elle est observée, n’est donc pas causée par le vieillissement de la population ou la hausse saisonnière habituelle des décès.

Les modalités d’application de cette méthode peuvent varier légèrement selon la source, mais toutes les estimations de surmortalité présentées dans cette section sont considérées comme comparables. Pour plus d’informations sur la méthodologie, veuillez consulter le document Méthodologie du modèle d’estimation de la surmortalité.

DÉSESQUELLES, Aline et coll. (2016). « On ne meurt qu’une fois … mais de combien de causes? », Population & Sociétés, [En ligne], no 534, juin, p. 1-4. [www.ined.fr/fichier/s_rubrique/25432/534.population.societes.2016.causes.deces.fr.pdf].

ISLAM, Nazrul (2022). “Excess deaths is the best metric for tracking the pandemic”, British Medical Journal, [En ligne], février, p. 1-2. doi : 10.1136/bmj.o285.

ISLAM, Nazrul, Dmitri A. JDANOV, Vladimir M. SHKOLNIKOV, Kamlesh KHUNTI, Ichiro KAWACHI, Martin WHITE, Sarah LEWINGTON et Ben LACEY (2021). “Effects of covid-19 pandemic on life expectancy and premature mortality in 2020: time series analysis in 37 countries”, British Medical Journal, [En ligne], novembre, p. 1-14. doi : 10.1136/bmj-2021-066768.

KARLINSKY, Ariel et Dmitry KOBAK (2021). “Tracking excess mortality across countries during the COVID-19 pandemic with the World Mortality Dataset”, eLife, [En ligne], juin, p. 1-21. doi : 10.7554/eLife.69336.

KONTIS, Vasilis et coll. (2020). “Magnitude, demographics and dynamics of the effect of the first wave of the COVID-19 pandemic on all-cause mortality in 21 industrialized countries”, Nature Medicine, [En ligne], vol. 26, décembre, p. 1919-1928. doi : 10.1038/s41591-020-1112-0.

NATIONAL CENTER FOR HEALTH STATISTICS (2023). “Excess Deaths Associated with COVID-19”, [En ligne]. [www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid19/excess_deaths.htm].

OFFICE FOR NATIONAL STATISTICS (2020). Comparisons of all-cause mortality between European countries and regions: January to June 2020, [En ligne]. [www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/comparisonsofallcausemortalitybetweeneuropeancountriesandregions/januarytojune2020].

OUR WORLD IN DATA (2023). “Excess mortality: Deaths from all causes compared to projection based on previous years”, [En ligne]. [ourworldindata.org/grapher/excess-mortality-p-scores-projected-baseline].

SCHÖLEY, Jonas, José Manuel ABURTO, Ilya KASHNITSKY, Maxi S. KNIFFKA, Luyin ZHANG, Hannaliis JAADLA, Jennifer B DOWD et Ridhi KASHYAP (2022). “Life expectancy changes since COVID-19”, Nature Human Behaviour, [En ligne], octobre, p. 1-25. doi : 10.1038/s 41562-022-01450-3.

STATISTIQUE CANADA (2023). Tableau 13-10-0784-01 : Estimations provisoires hebdomadaires du nombre de décès, du nombre de décès attendus et de surmortalité, [En ligne]. [www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1310078401].